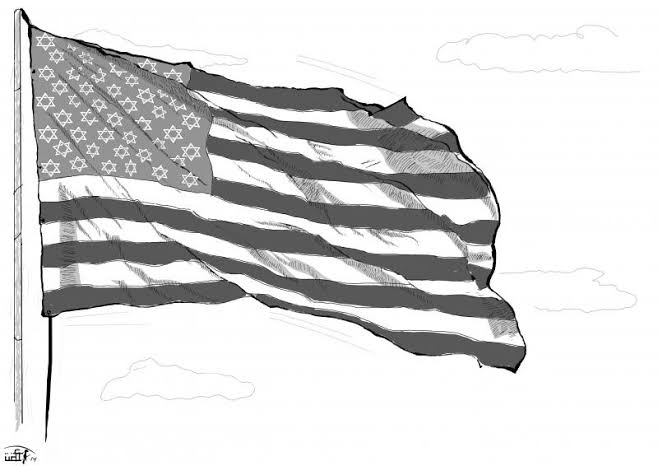

إيلان بابيه: الصهيونية تنهار.. وفلسطين ستتحرر من الاستعمار

“الصهونية تنهار”، و”فلسطين الحرة والمتحررة من الإستعمار” على قاب قوسين أو أدنى. هذا ما يراه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه من خلال قراءاته لستة مؤشرات يقول إنها “بداية نهاية المشروع الصهيوني” في إسرائيل، داعياً الشباب الفلسطيني لأن يكون جاهزاً لملء الفراغ حتى لا تسود فترة طويلة من الفوضى كما حدث في سوريا واليمن وليبيا .

يمكن تشبيه عملية “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالزلزال الذي ضرب مبنى قديماً كانت الشقوق قد بدأت تظهر فيه بالفعل، فأصبحت (الشقوق) واضحة أكثر بعد “الهجوم” وقد أصابت حتى أساسات المبنى. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي: بعد أكثر من 120 عاماً على بدايته، هل يمكن للمشروع الصهيوني في فلسطين أن يواجه احتمال الانهيار؟

تاريخياً، هناك عدد كبير من العوامل التي يُمكن أن تتسبب في أن تنقلب دولة ما رأساً على عقب وتنهار. مثلاً: يمكن أن ينجم ذلك عن هجمات متواصلة من قبل دول مجاورة، أو حرب أهلية مزمنة، أو انهيار المؤسسات العامة وعجزها عن تقديم الخدمات للمواطنين.. وغير ذلك من العوامل. وغالباً ما يبدأ الإنهيار كعملية تفكك بطيئة تكتسب الزخم شيئاً فشيئاً، ثم؛ وفي فترة قصيرة من الزمن؛ تسقط الهياكل التي بدت ذات يوم متينة وثابتة.

في العادة، تكمن المخاطر في صعوبة اكتشاف مؤشرات إنهيار الدولة في وقت مبكر. لكن في حالة إسرائيل، فأنا أزعم أن هذه الأمور أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. إننا نشهد الآن عملية تاريخية – أو بشكل أكثر دقة، بدايات عملية تاريخية – من المرجح أن تبلغ ذروتها بسقوط الصهيونية.

وإذا كان تشخيصي صحيحاً، فهذا يعني أننا ندخل أيضاً في ظرف بالغ الخطورة. وبمجرد أن تدرك إسرائيل حجم الأزمة، فإنها ستطلق العنان لقوة شرسة لا حدود لها في محاولة لإحتواء الأزمة، تماماً كما فعل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في أيامه الأخيرة.

وفي ما يلي ستة مؤشرات على “بداية نهاية المشروع الصهيوني”:

تصدع المجتمع الإسرائيلي

المؤشر الأول هو تصدّع المجتمع اليهودي الإسرائيلي وانقسامه إلى معسكرين متنافسين غير قادرين على إيجاد أرضية مشتركة. ينبع هذا الصدع من الحالات الشاذَّة في تعريف اليهودية على أنها قومية. فالهوية اليهودية في إسرائيل، التي بدت في بعض الأحيان مجرد موضوع للنقاش النظري بين الفصائل الدينية والعلمانية، أصبحت تشكل الآن صراعاً على طبيعة المجال العام والدولة نفسها. وهذا الصراع بتنا نشهده عبر وسائل الإعلام ووسط الشارع الإسرائيلي أيضاً.

يمكن تسمية أحد المعسكرين المتنافسين في إسرائيل اليوم بـ”دولة إسرائيل”. يضم هذا المعسكر يهوداً أوروبيين (وأحفادهم)، الذين يعتبرون الأكثر علمانية وليبرالية ومعظمهم من الطبقة المتوسطة. وكان الأجداد قد لعبوا دوراً فعَّالاً في تأسيس الدولة، في عام 1948، وظلّوا مسيطرين عليها حتى نهاية القرن الماضي. ولا يخطئن أحد، فدفاع هؤلاء عن “القيم الديموقراطية الليبرالية” لا يؤثر على التزامهم بنظام الفصل العنصري المفروض، بطرق مختلفة، على جميع الفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. أمنيتهم الأساسية هي أن يعيش المواطنون اليهود في مجتمع ديموقراطي تعددي يُستبعد منه العرب.

والمعسكر الآخر هو “دولة يهودا”، التي تنمو وتتوسع بين مستوطني الضفة الغربية المحتلة. يتمتع هذا المعسكر بدعم متزايد من الداخل، ويشكل القاعدة الانتخابية التي ضَمَنَتْ فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ويتمتع أيضاً بنفود متزايد وبشكل كبير داخل المؤسسة العسكرية (الجيش وأجهزة الأمن). أنصار “دولة يهودا” يريدون أن تصبح إسرائيل دولة دينية تبسط سيطرتها على كامل أراضي فلسطين التاريخية. ولتحقيق ذلك، هم عازمون على تقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، ويُخطّطون لبناء هيكل ثالث في المكان الذي يقع فيه المسجد الأقصى. ويعتقد أنصار “دولة يهودا” أن هذا سيمكنهم من تجديد العصر الذهبي لممالك الكتاب المقدس. ويعتبرون أن اليهود العلمانيين مجرد “هرطقة”، مثلهم مثل الفلسطينيين، خصوصاً إذا ما رفضوا الانضمام إلى مساعيهم في إنشاء “الدولة اليهودية”.

وكان خلافٌ عنيفٌ قد بدأ بين “المعسكرين” قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وخلال الأسابيع القليلة الأولى التي تلت عملية “طوفان الأقصى” بدا “المعسكران” وكأنهما يضعان خلافاتهما جانباً من أجل “مواجهة عدو مشترك”. لكن تبين أن ذلك كان مجرد وهم. فقد تجدّدت الخلافات بينهما وتفجرت في الشارع، وأصبح من الصعب التهكن بما يمكنه أن يحقق المصالحة بينهما. النتيجة الأكثر احتمالاً تتكشف أمام أعيننا بالفعل. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر، غادر البلاد أكثر من نصف مليون إسرائيلي من الذين يمثلون “دولة إسرائيل”، وهذا مؤشر على أن البلاد تجتاحها “دولة يهودا”. وبرأيي أن العالم العربي، وربما العالم أجمع، لن يتسامح مع هكذا مشروع سياسي في إسرائيل، على المدى الطويل.

تفاقم الأزمة الاقتصادية المؤشر الثاني هو الأزمة الاقتصادية في إسرائيل. ولا يبدو أن الطبقة السياسية لديها أي خطة لتحقيق التوازن في المالية العامَّة وسط الحروب المفتوحة على الحدود الجنوبية والشمالية والاعتماد الكامل والمتزايد على المساعدات المالية الأميركية. ففي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% تقريباً. ومنذ ذلك الحين، كان التعافي هشاً. ومن غير المرجح أن يساعد مبلغ الـ14 مليار دولار؛ الذي تعهدت واشنطن بتقديمه؛ في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. وإذا ما أصرت إسرائيل على خوض حرب مفتوحة مع حزب الله فإن أعباءها الاقتصادية سوف تتفاقم، خصوصاً وأنها تكثف أنشطتها العسكرية في الضفة الغربية، وتتعرض لعقوبات اقتصادية من قبل بعض البلدان- بما في ذلك تركيا وكولومبيا.

وهذه الأزمة الاقتصادية تتفاقم أيضاً بسبب عدم كفاءة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يبدو أنه غير قادر على إدارة وزارته، ويصرّ على تخصيص المزيد من أموال الميزانية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، إن الصراع القائم بين “دولة إسرائيل” و”دولة يهودا”، إلى جانب الحرب على غزة جعلت بعض النُخب الاقتصادية والمالية ينقلون رؤوس أموالهم إلى خارج الدولة. وأولئك الذين يفكرون في نقل استثماراتهم يشكلون القسم الأكبر من الـ20% من الإسرائيليين الذين يدفعون 80% من الضرائب.

إسرائيل معزولة ومنبوذة

المؤشر الثالث هو عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة. فهي تتحول تدريجياً إلى دولة منبوذة. بدأت هذه العزلة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تكثفت منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة. ويتجلى ذلك في المواقف غير المسبوقة التي اتخذتها محكمتا “العدل” والجنائية” الدوليتان. ففي السابق، كان دعم معظم البلدان لإسرائيل ثابتاً – سياسياً واقتصادياً -، في حين كانت حركة التضامن العالمية مع فلسطين قادرة فقط على حشد الناس للمشاركة في مبادرات المقاطعة، ولم تنجح يوماً في تعزيز احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل. لكن الوضع تغير اليوم.

الجيش الإسرائيلي كان محظوظاً للغاية، لأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بمرات كثيرة لو شارك حزب الله في عملية “طوفان الأقصى”

وفي هذا السياق، لا بد من النظر إلى القرارات التي اتخذتها محكمتا “العدل” و”الجنائية” الدوليتان على أنها محاولة للاستجابة لوجهات نظر المجتمع المدني العالمي، وليست مجرد تعبير عن رأي نُخب معينة. محكمتا “العدل” و”الجنائية” الدوليتان تتهمان إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتطالبان باعتقال القادة الإسرائيليين المسؤولين عن تلك الجرائم وبوقف العمليات العسكرية، وخصوصاً في رفح. صحيح أن قرارات المحكمتين لم تُخفّف من الهجمات الوحشية على سكان غزة والضفة الغربية، لكنها ساهمت في تزايد موجة الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل من مختلف المستويات – الرسمية والشعبية – وبشكل متزايد.

فقدان يهود العالم

المؤشر الرابع هو التغير الكبير في موقف جيل الشباب اليهود في جميع أنحاء العالم. فخلال الأشهر التسعة الماضية – عمر الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة – يبدو أن كثيرين من الشباب اليهود حول العالم باتوا على استعداد للتخلي عن ارتباطهم بإسرائيل والصهيونية والمشاركة بنشاط في حركة التضامن مع الفلسطينيين. ذات يوم، كانت الجاليات اليهودية، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص؛ توفر لإسرائيل “حصانة فعَّالة” ضد الانتقادات. إن خسارة مثل هذا الدعم، أو على الأقل فقدانه جزئياً، له آثار كبيرة على مكانة إسرائيل العالمية. صحيح أنه لا يزال بإمكان “إيباك” الاعتماد على الصهاينة المسيحيين من أجل تقديم المساعدة ودعم أعضائها، لكنها لن تكون نفس المنظمة القوية من دون قاعدة انتخابية يهودية كبيرة. إن قوة اللوبي تتآكل.

جيش ضعيف

المؤشر الخامس هو ضعف الجيش الإسرائيلي. ليس هناك شك في أن هذا الجيش لا يزال قوةً جبَّارة ويمتلك أسلحة متطورة تحت تصرفه. لكن حدود هذه “القوة” انكشفت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولسان حال العديد من الإسرائيليين اليوم يقول إن جيشهم كان محظوظاً للغاية، لأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بمرات كثيرة لو انضم حزب الله إلى عملية “طوفان الأقصى”. فمنذ ذلك الحين، أظهرت إسرائيل أنها، ومن أجل الدفاع عن نفسها، تعتمد بشكل يائس على تحالف إقليمي، بقيادة الولايات المتحدة. وهذا ما اتضح؛ وبشكل فاضح؛ عندما شنَّت إيران هجومها التحذيري ضد إسرائيل، في نيسان/أبريل الماضي، وأطلقت نحو 170 طائرة حربية مسيَّرة وصواريخ باليستية وموجهة. اليوم، بات المشروع الصهيوني يعتمد، أكثر من أي وقت مضى، على الإمدادات العسكرية العاجلة من الأميركيين، وبكميات هائلة. وقد بدا واضحاً أيضاً أنه من دون هذه الإمدادات فإن إسرائيل عاجزة حتى عن مقاتلة فصائل مقاومة صغيرة.

هناك الآن تصور واسع النطاق بين السكان اليهود في إسرائيل بأن دولتهم عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وقد أدَّى ذلك إلى ضغوط كبيرة من أجل إلغاء قانون إعفاء اليهود الأرثوذكس المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية- المعمول به منذ عام 1948- والبدء في تجنيدهم (إجبارياً) بالآلاف. صحيح أن هذا – إن حدث – لن يُحدث فارقاً كبيراً على أرض المعركة، ولكنه يعكس حجم التشاؤم بشأن قدرات الجيش الذي ساهم بدوره في تعميق الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.

قوة الشباب الفلسطيني

المؤشر السادس والأخير هو تجدد الطاقة بين جيل الشباب الفلسطيني. فهي أكثر اتحاداً وترابطاً عضوياً ووضوحاً بشأن آفاقها من النُخبة السياسية الفلسطينية. ونظراً لأن فئة الشباب وصغار العمر الأكبر في العالم موجودة في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن هذه المجموعة الجديدة سيكون لها تأثير هائل على مسار النضال من أجل التحرير. وتظهر المناقشات التي تدور بين مجموعات الشباب الفلسطيني أنهم منشغلون بإنشاء منظمة ديموقراطية حقيقية، منظمة تحرير جديدة، تسعى إلى تحقيق دولة مستقلة قابلة للحياة وفق رؤية تحررية تختلف كلياً عن تلك التي تتبناها السلطة الفلسطينية. وكما يبدو فإن الشباب الفلسطيني يفضلون حل الدولة الواحدة على نموذج الدولتين الفاقد للمصداقيته.

لا بدَّ من استبدال “عملية السلام” بإنهاء الاستعمار، ويجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على ملء الفراغ

هل سيكون هؤلاء الشباب قادرين على ملء الفراغ الذي سيخلفه إنهيار المشروع الصهيوني؟ هذا سؤال تصعب الإجابة عليه. إن انهيار مشروع الدولة- أي دولة- لا يتبعه دائماً بديل أكثر إشراقاً. وقد رأينا؛ في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن وليبيا؛ كيف يمكن أن تكون نتائج انهيار الدولة دموية وطويلة الأمد. في حالة الدولة الصهيونية، ستكون المسألة مسألة إنهاء الاستعمار. وقد أظهر القرن الماضي أن حقائق ما بعد الاستعمار لا تعمل دائماً على تحسين الوضع. إن قوة الفلسطينيين وحدها هي القادرة على تحريكنا في الاتجاه الصحيح. وأعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً سوف يؤدي الاندماج المتفجر لهذه المؤشرات إلى تدمير المشروع الصهيوني في فلسطين. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نأمل في أن تكون هناك حركة تحرر قوية جاهزة لملء الفراغ.

فلأكثر من 56 عاماً، كان ما أُطلق عليه “عملية السلام” – وهي عملية لم تؤد إلى أي نتيجة تُذكر – وكانت في الواقع عبارة عن سلسلة من المبادرات الأميركية الإسرائيلية طُلب من الفلسطينيين الرد عليها. واليوم، لا بدَّ من استبدال “السلام” بإنهاء الاستعمار، ويجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن رؤيتهم للمنطقة، مع مطالبة الإسرائيليين بالرد. وستكون هذه هي المرة الأولى، على الأقل منذ عقود عديدة، التي تتولى فيها الحركة الفلسطينية زمام المبادرة في وضع مقترحاتها لفلسطين ما بعد الاستعمار وما بعد الصهيونية (أو أي اسم سيطلق على الدولة المرتقبة). ومن خلال القيام بذلك، فمن المرجح أن تتطلع إلى أوروبا (ربما إلى الكانتونات السويسرية والنموذج البلجيكي)، أو على نحو أكثر ملاءمة، إلى الهياكل القديمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تحولت الجماعات الدينية العلمانية تدريجياً إلى جماعات عرقية ثقافية تعيش جنباً إلى جنب في منطقة واحدة.

بداية النهاية

وسواء رحب الناس بالفكرة أو كانوا يخشونها، فإن انهيار إسرائيل أصبح أمراً متوقعاً. وينبغي أن يكون هذا الاحتمال هو من يتحكم بالنقاشات الخاصة بمستقبل المنطقة. كما يجب فرضه على جدول الأعمال عندما يدرك الناس أن المحاولة التي دامت قرناً من الزمن، بقيادة بريطانيا ثم الولايات المتحدة، لفرض دولة يهودية على دولة عربية، تقترب من نهايتها. لقد نجحت المحاولة الأميركية البريطانية في إنشاء مجتمع يضم ملايين المستوطنين، والعديد منهم الآن من الجيل الثاني والثالث. لكن وجودهم لا يزال يعتمد، كما كان الحال عندما وصلوا، على قدرتهم على فرض إرادتهم بالعنف على الملايين من السكان الأصليين، الذين لم يتخلوا قط عن نضالهم من أجل تحرير أرضهم وتقرير مصيرهم وإقامة وطنهم الحر. وفي العقود المقبلة، سيكون لزاماً على المستوطنين التخلي عن النهج الذي اتبعوه على مدار العقود الماضية في استفرادهم بالأرض والحقوق والامتيازات، وأن يظهروا استعدادهم للعيش كمواطنين متساوين في فلسطين المحررة والمتحررة من الاستعمار.

المصدر: 180Post